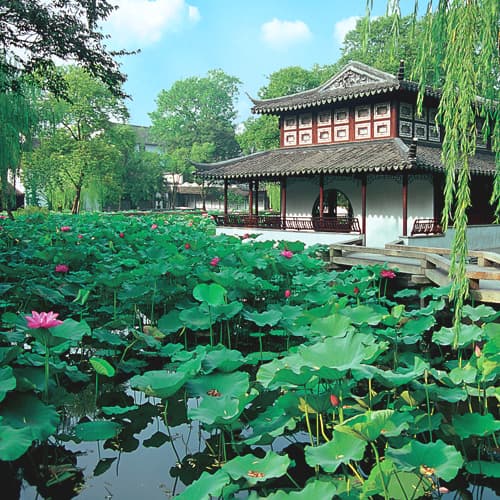

明朝永楽四年(1406年)、日本の高僧である栄林周瑞禅師が、修行のために蘇州の霊岩山寺を訪れた。そこで彼は、地元の独特な農禅生活に強く惹かれ、僧侣たちとともに茶を植え、摘み、製茶を行った。当時、霊岩山寺で栽培されていたのは碧螺春茶であった。

1423年、栄林周瑞禅師、霊岩山寺の茶の種子と仏像の経典を日本に持ち帰った。そして、福岡県八女市郊外の黒木町大瑞山の地理的特徴が蘇州の霊岩山に似ていることを見つけ、その地に持ち帰った茶の種子を植え、「八女茶」と名付けた。八女茶は、今では日本全国で有名な名茶となっている。

中日両国の交流が深まる中、1984年には福岡県八女市の市長であった斉藤清美氏が訪中団を率いて霊岩山寺を訪れ、特別に参拝した。その際、日本から持ち帰った最初の茶樹を霊岩山寺に植えた。霊岩山寺の蔵経楼の棚には、今でも八女市が贈った日本の茶道具と一箱の八女茶が展示されている。

2023年は、蘇州霊岩山寺の茶の種が日本八女市に伝わってから600周年を迎えた。蘇州と福岡は茶文化の交流を基盤に、文化交流の内容を豊かにし続けている。

八女茶は、炒青の碧螺春茶に比べて茶の色がより緑色で、濃厚な甘い香りの中に少しの苦みがある。江蘇を訪れた際には、ぜひ両方の茶を比べてみてください。碧螺春の碧緑で澄んだ茶湯の中で、中日茶文化の微妙な共通点を感じ取ることができるだろう。

八女茶

碧螺春茶

TIPS

蘇州

おすすめのスポット:洞庭山(東山、西山)

寄稿者:江蘇観光(日本)ピーアールセンター