京都の抹茶を愛するあなたは、そのルーツが実は中国にあることをご存じでしょうか。そして、いまもなお抹茶の源流を鮮やかに受け継いでいる土地こそ、貴州省銅仁市なのである。神秘的な中国西南部の山間に広がるこの地では、千年を超える抹茶の物語が、静かに、そして力強く息づいている。

抹茶の中国的ルーツ:唐宋の風雅を受け継ぐこと

抹茶の起源は、中国の中唐時代にまでさかのぼることができる。茶聖・陸羽が『茶経』に記した「末茶(まっちゃ)」こそが、現代の抹茶の原型とされている。当時、人々は茶葉の鮮やかな緑色と本来の風味を保つために、高温の蒸気で加熱処理する「蒸青(じょうせい)」という製法を生み出した。

この技術は、現代の日本の抹茶製法とも深くつながる、共通の源流なのである。

宋代には、「点茶(てんちゃ)」の技法が大きく発展した。人々は茶葉を細かく挽いて茶碗に入れ、少量の水で練って茶膏を作り、さらに湯を注ぎながら茶筅で素早くかき混ぜ、きめ細かな泡を立てて楽しんでいた。日本の禅僧・栄西(ようさい)は宋に二度渡って仏教を学び、その帰国時に茶の種や茶道具とともに、『茶経』の手写本を日本へ持ち帰った。これが日本で初めての茶書『喫茶養生記(きっさようじょうき)』の誕生に繋がる。また、宋の皇帝・徽宗が著した『大観茶論』には抹茶の製法が詳細に記されており、その内容は日本茶道の文献に見られる多くの技法とも一致し、いまなお相互に照らし合わせることができる。

銅仁:世界の茶源地にして抹茶の都

1980年、貴州で発見された100万年前の古代茶の種の化石により、この地が「世界の茶の起源地」であることが証明された。銅仁は北緯26度のゴールデンティーベルトに位置し、武陵山脈の霧深い気候と古くから続く有機栽培の伝統により、抹茶の生産において独自の優位性を誇っている。ここで育まれる抹茶は、アミノ酸含有量が一般的な緑茶よりも30%高く、爽やかで雑味のないまろやかな味わいが特長である。

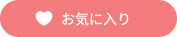

2018年、銅仁市は「中国抹茶の都」の称号を授与された。年間抹茶生産量は4,000トンに達し、中国国内の抹茶生産量の4分の1を占めている。銅仁で開発された「欧州規格(EU基準)の抹茶」は、日本、アメリカ、フランスをはじめ、40以上の国と地域へと輸出されている。「日本の抹茶は中国に起源を持ちながらも、日本で受け継がれ、革新され、いまや国際的な抹茶品質の基準となっている」と言われる。そのため、銅仁の抹茶が輸出されていることは、きわめて深い歴史的・文化的意義を持っている。

抹茶と貴州の風情が出会うとき——見逃せない極上の体験

銅仁では、抹茶はただの飲み物ではない。日々の暮らしの細部にまで溶け込み、独自の食文化を築いている。小麦の香ばしさと茶の香りが調和した抹茶麺、貴州特有の焦がし唐辛子をまとった抹茶米豆腐、さらに限定販売の抹茶もち米まんじゅう——これらは、唐宋時代の食の知恵と少数民族の風味を融合させた、抹茶の新たなかたちである。まさに、中国における抹茶文化の“いま”を体感でき、いきいきとした進化のあらわれである。

抹茶麺づくりセンター

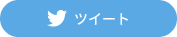

銅仁を訪れたなら、ぜひ茶畑で宋代の「点茶」技法を体験してみてください。竹製の茶筅を使い、京都の茶碗にも繊細な泡を立てるひとときは、まるで時を超える旅のようである。また、「抹茶スーパーファクトリー」に足を運べば、世界最大規模の抹茶専用精製工場が待っている。ここでは、新鮮な茶葉が抹茶粉末へと生まれ変わるまでの全工程が、最先端の技術によってダイナミックに展開されている。

京都の抹茶、そして「抹茶道」とも言える儀式美へと昇華された文化、その源流をたどれば、中国・唐宋時代の抹茶文化にたどり着く。いま、銅仁は「世界の茶源」としての深い歴史と、革新の力をあわせ持ち、抹茶のルーツを訪ねる旅を新たに切り拓いている。ここでは、一枚一枚の茶葉に、千年を超える文化の対話が宿り、時空を越えた東方の翠(みどり)が、訪れる人々をやさしく迎えてくれるのである。

寄稿者:茶色山野