あるテレビ番組で、ワンコイン(500円)で中華風の朝食ビュッフェを提供する中国系飲食店が紹介され、多くの日本人の心を掴んだ。近年、日本各地の街角には続々と中華式の朝食店が登場している。熱々のお粥、サクッと揚がった揚げパン(油条)、そしてザーサイの小皿──そんな定番の組み合わせが、日本の朝食スタイルに新たな風を吹き込み、異なる食文化が朝のひとときにそっと交わり、溶け合っている。

朝の光に映る食文化の変化

かつての日本では、朝ごはんの選択肢はそれほど多くなかった。アメリカ風のブランチやコンビニのおにぎりのほかといえば、ご飯、味噌汁、焼き魚に納豆や漬物などの発酵食品を添えた、定番の和朝食である。品よく整っているが、どこか遊び心に欠ける印象も残る。そのため、日本を訪れる多くの旅行者は、ホテルの朝食を選ぶことが一般的であった。

しかし最近では、この朝の風景が少しずつ変わり始めている。もともと中華式の朝食店は、海外に暮らす中国人が故郷の味を恋しく思い、心を癒すために始めたものだった。ところが今では、多くの日本人がその魅力に惹かれ、すっかりファンになっている。揚げたての油条の香ばしさ、まろやかな豆乳の風味──「香りが最高!」「この価格でこの味はすごい!」と、思わず声をあげる人も少なくない。

味覚に秘められた文明の記憶

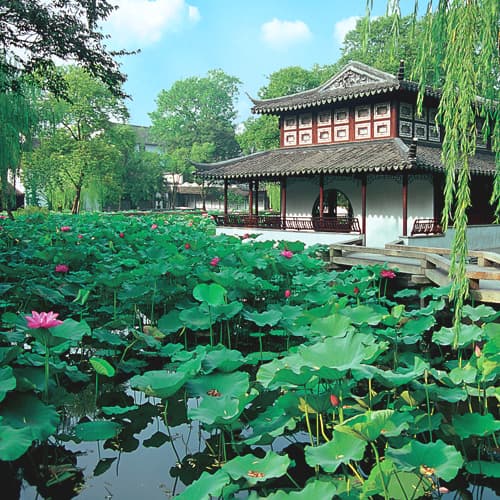

中国の朝ごはんの奥深さは、黄土高原の小麦と江南の水田で育まれたお米、この二つが織りなす豊かな食文化にある。北方では小麦粉を使った多彩な料理が並び、蘭州の牛肉ラーメン、天津の煎餅果子(ジィエンビングオズ)、大同の刀削麺などがたくさんある。一方、南方ではお米の可能性をとことん追求し、広東の腸粉、上海の粢飯団(シーファントァン)、潮州の土鍋粥などが登場する。どの一品にも、その土地ならではの風土と歴史がぎゅっと凝縮されている。

天津の煎餅果子(ジィエンビングオズ)

広東の腸粉

一方、日本では、江戸時代に初めて獲れたサバが、今では香ばしい塩焼きの秋刀魚へと姿を変え、瀬戸内海の昆布は味噌汁の旨味の要となっている。たとえ最もシンプルな白ごはんでも、削り節や刻み海苔を添えて、海の恵みを感じさせる一皿に仕上げられる。こうした「海の幸」日本独自の朝食文化は、刺身朝食定食でその頂点を迎える。キリッと冷えたお刺身、とろりとした温泉卵、そして梅干しの爽やかな酸味──まさに味覚の三重奏が、朝の食卓に美しく響いている。

暮らしの温もりと雅のやさしい共鳴

中国の朝食店で人々を惹きつけるのは、美味しい料理だけではない。その土地ならではの、にぎやかであたたかな「日常のにおい」もまた大きな魅力である。広州の茶楼では、お茶を片手に尽きることのないおしゃべりが続き、武漢の街角では、熱乾麺を手に会社へと急ぐサラリーマンの姿が見られます。そんな「熱々」の食文化の背景には、「民は食をもって天となす」という中国の暮らしの知恵がある。とろとろの粥は胃にやさしく、揚げたての油条は眠気を吹き飛ばし、湯気の立つ肉まんは、手も心もほっと温めてくれる。

京都の老舗では、多くの朝食定食が「一汁三菜」という古来の形式を今も大切に守っている。古代から受け継がれてきたこの食のかたちは、現代の忙しい日常の中にあっても、伝統文化への敬意とこだわりを静かに伝え続けている。

中華式でも和風でも、それぞれの朝ごはんが朝の光の中で美しく花開き、新しい一日へのやさしい挨拶となっている。