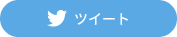

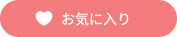

江蘇省宜興は「中国陶都」としてその名を馳せている。この地は非常に可塑性の高い「五色土」、つまり紫砂泥の原料土が豊富に産出され、特に宜興の紫砂壺はこの素材を用いて作られている。その独特な造形と自然な古風さにより、世界的に高く評価されている。一方、日本では常滑焼が「日本の紫砂」として知られ、その工芸技術もまた非常に高く評価されている。

明治10年(1877年)頃、常滑の陶工、鯉江高須の招きで、宜興の制壺名家である金士恒が日本の常滑市に渡り、制壺技術を伝授した。金士恒は宜興紫砂の泥片成型法陶刻装飾などの技術を、杉江寿門、伊奈長三郎、上村白鴎などの日本の弟子たちに惜しみなく教え、これが常滑の陶芸に大きな影響を与えた。

日本の陶芸家たちは、中国紫砂の伝統を受け継ぎながら、現代の美意識に合わせた精緻な茶器を制作している。紫砂壺や常滑焼で淹れた茶は、茶葉の真の香りを損なわず、熟成した味を持たず、茶葉の色、香り、味を長時間にわたって保つことができる。これらの陶芸は両国の国宝級の無形文化遺産であり、茶文化を核とした交流や技術の進化を通じて、中日両国の陶芸文化は息の長い発展を続けている。

Tips

おすすめのスポット:中国宜興陶瓷博物馆

寄稿者:江蘇観光(日本)ピーアールセンター