一年365日、いつでも何らかのお祭がある雲南人が最も「野蛮」になる日がある。それが「火把節(たいまつ祭り)」、大理や楚雄、文山などの人々が合法かつ斬新な「火遊び」に興じる炎のお祭りだ。

最も「野蛮」なかがり火、有無を言わさぬ迫力

私が巍山古城に到着したのは午後二、三時ごろ、太陽が最も苛烈な時間帯だったが、すでに通りにも民家にも、いたるところにたいまつが立てられていた。

そして太陽が沈み切った午後8時半、58本のたいまつに一斉に灯がともり、夜霧に赤く染まった古城はたちまち人だかりとなる。私と友人も、多様な火勢を呈す大小様々のたいまつに囲まれたメインストリートを練り歩いた。「家内健康」「学業成就」など素朴な願いを書いたお札や付箋で鈴なりになったたいまつもあった。

通りを抜けて広場の光景を目にした瞬間、私に電撃が走った。今まで見てきたものはなんと「お行儀良かった」ことだろう。人々が手にたいまつを掲げ、夢中で松香粉を空へ振りまく。火に触れた松香が「ポンッ」と音を立てて火花を散らす。まるで水辺に現れては消える蛍のようだ。火把節の神髄を味わい尽くすには広々とした場所でなくてはならない、そう悟った。広場を埋め尽くす炎と火花、そしてその光が世界を包み込みながら、狂喜と熱狂の宴は深夜まで続く。

朝から晩まで駆け回る人々

大理の様々な祭りの中でも、火把節は最も盛大でにぎやかな祭りの一つだ。大理一帯には火把節にまつわる「松明楼の焼討」という伝説がある。『南詔野史』によれば、唐玄宗の時代、南詔王「皮邏閣(ヒラカク)」は雲南統一にあたって五つの部落の首領を松明楼に招き、火を放って殺したという。そのうち一人の首領の妻「慈善夫人」は皮邏閣の招請に悪い予感を覚え、出立する夫に鉄の腕輪を贈った。果たして予感は的中する。凶報を受け取った慈善夫人は即座に人員を派遣し、連夜たいまつを灯して夫の救出を試みるが、消し炭の山から腕輪を着けた焼死体が見つかり、慈善夫人は悲しみの末に大理の洱海に身を投げてしまう。そしてバイ族の人々は、元々あった火把節に合わせて慈善夫人を記念するようになったのだそうだ。

この伝説にある「たいまつ」や「馬」、「祭祀」といった多くの習俗は今日の火把節に残っており、大理一帯では、今でも子供が生まれた民家はその年の祭りの日にたいまつを立てる。山から松の木を伐採して心棒にし、小枝や麦わらを括り付けて作る。そこに竹竿で頂上に紙で作った一升桝を三つ飾るのは、「ショウ」の音が「昇」にかかることから「連昇三級(矢継ぎ早に出世する)」という意味があり、生まれてきた子供がよい人生を送れるよう願うためだ。また、火把節の当日には駿馬が街じゅうを駆けめぐったり、祖先の墳墓に食べ物を供えたりして、厄除けや五穀豊登、六畜興旺、家内安全などを祈る。こうしてイ族やバイ族の人々は天地を祀り、火を祀り、祖先を祀るのだ。

火把節で有名となった宝の山、巍山

この美しい古城を包む炎は民衆の心にも燃え上がり渦に巻き込み、狂喜の祭は多くの旅行客を巍山古城へ運ぶ。唐宋の昔から南詔国の発祥地であり、重要な拠点として発展してきた巍山古城には、今でも多くの明清期の建築が残る。二つの城門「拱辰楼」と「星拱楼」はその筆頭だ。数多くの名楼が存在する雲南古鎮の中でも、この二楼の美しさ、精巧さは五指に入るほどだ。

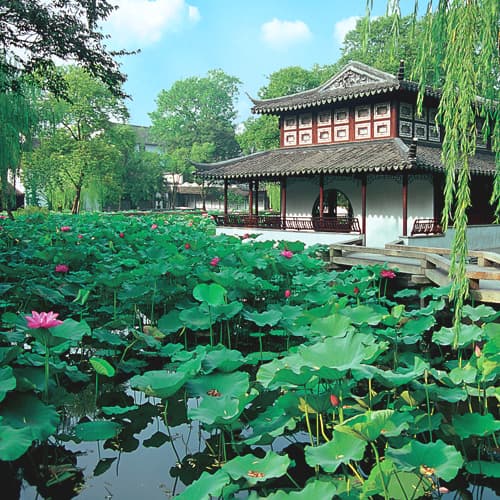

また、典型的な明代様式を呈する等覚寺をはじめ、巍山古城には大きな書院や廟、寺院がある。私と友人が訪れた蒙陽公園も一方は現代式であったが、もう一方は伝統的な園林形式の空間となっていた。江南地区の水郷のような柔らかさとは異なるが、夕霧があずま屋を照らす姿には劣らぬ美しさがある。

古城の外には、数々の文物を擁する道教の名山・巍宝山や桜の名所・無量山などがある。12月、カンザクラやサザンカが咲くと、無量山は一面赤と緑で彩られる。その様子はまさしく仙境のようだ。もし大理古城や洱海の活気に飽いたら、巍山を訪れてみるのもいいだろう。きっと旅の途中でほっと一息つくことができるはずだ。そしてぜひ現代生活の競争から外れ、昔ながらの緩やかな時間を味わってみてほしい。

寄稿者:雲南遊び記