時が移ろい、文明が交替しても——文化の脈は、決して途切れることがない。

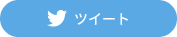

湖南省永州の江永県——山々と清流に抱かれた小さな町で、世界にたったひとつの文字が生まれた。それが、女書(にょしょ)。女性だけのために紡がれた文字体系であり、しなやかさの中に強さを秘めた文化の伝説である。

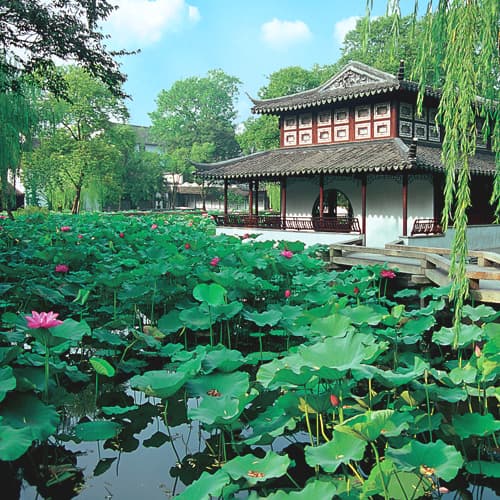

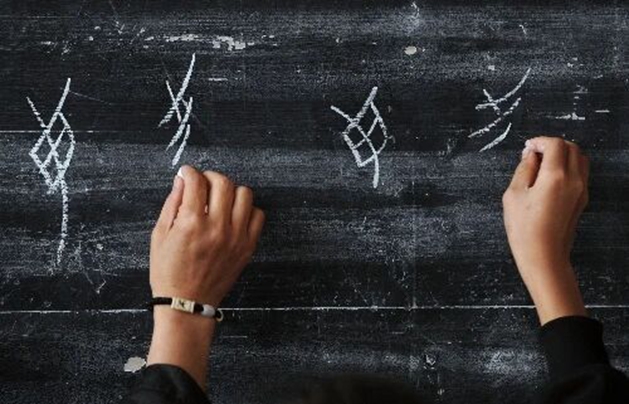

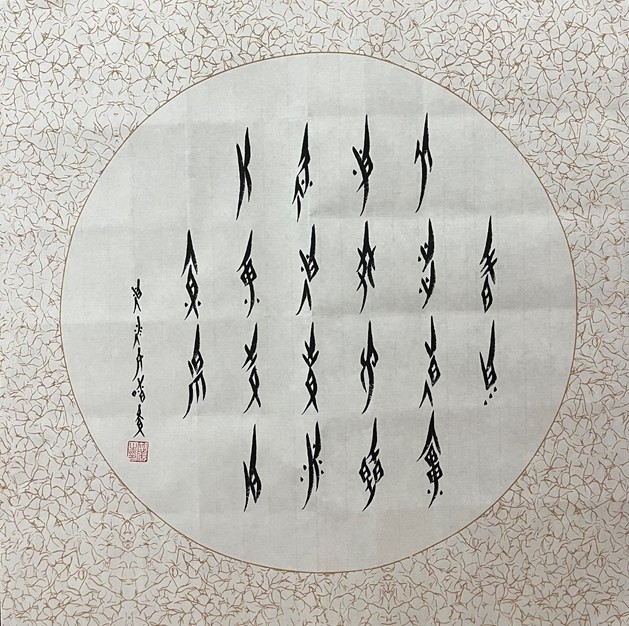

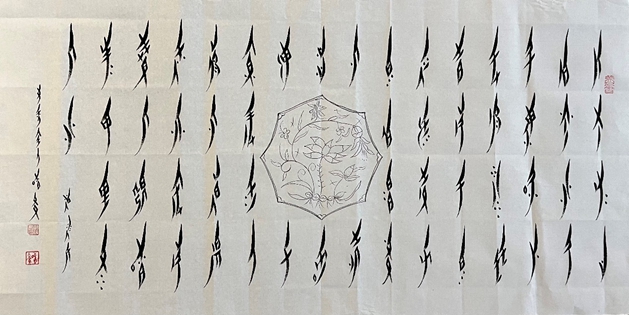

江永は古くから多民族が共に暮らす土地であり、方言が入り交じる。まさにその多様な文化の土壌の中で、女書はひっそりと芽吹いた。それは漢字のように方正でもなく、世界のどの文字体系にも属さない。筆画は細く長く、斜めに流れ、まるで菱の葉のようにしなやかで美しい。——柔らかさの中に芯の強さを秘め、静けさの中に力が宿る。音節単位で構成され、点・縦・斜・弧のわずか四つの筆画で独自の文法を築くその姿は、まさに女性たちの感性が生んだ文字の詩である。

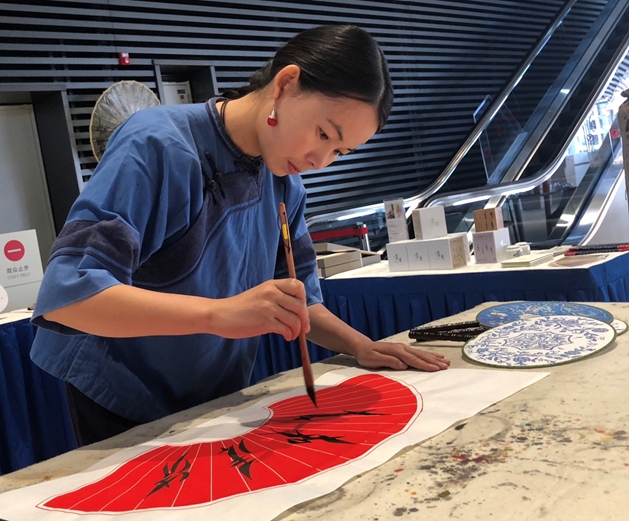

女書の起源は、いまだ誰にも確かめられていない。それは、長い抑圧の時代を生きた女性たちが、互いに語り合い、記し、慰め合うために自然と生まれた言葉のようだ。公式の教本も、権威ある機関もなく、女書は閨房や歌堂のあいだで口伝えに受け継がれ、母から娘へ、姉から妹へと、ひっそりと伝えられてきた。女性たちは互いを「老同(ラオトン)」と呼び、絆で結ばれた終生の友となる。女書を贈り合い、心を交わし合う——扇面やハンカチ、紙片に書かれた七言詩や「哭嫁詞」、慰めの歌は、彼女たちにとって日記であり、感情の橋でもあった。

女子が学びの門を許されなかったあの時代——女書は、彼女たちに“表現する力”を与えた。彼女たちは自らの手で運命を書き記し、繊細な筆跡で沈黙に抗った。扇を読み、手紙を詠み、歌堂で嫁入りの涙を歌い、死者を弔って文字を焼く——女書は彼女たちの一生に寄り添う伴侶だった。そして、女書の持ち主が亡くなると、その文字も共に火にくべられ、土に還された。この“書をもって身に殉ずる”儀式こそが、女書に神秘のヴェールをまとわせている。

1950年代、湖南省博物館の学者・李正光が江永で初めて女書の文献を発見し、体系的に収集・研究を行った。これが、女書研究の幕開けとなる。その後、改革開放の波とともに、女書は少しずつ世に知られるようになった。学術研究から文化展示へ、博物館から国際舞台へ——女書は、湘南の山河を越えて歩み出したのだ。「世界で最もジェンダー的特徴を備えた文字」と称され、2002年には中国の档案文献遺産に登録、2006年には国家級非物質文化遺産に指定された。そして2016年、スイス・ジュネーブの国連本部で展示された女書作品は、その繊細で優美な筆致によって、世界を驚かせた。

女書は、忘れ去られた遺物ではない。——それは人類文明の多様性を語る、静かな脚注なのだ。

女書は、女性たちの悲しみと苦しみの中から生まれ、人間の温もりの中で育まれ、そしていま——すべての人が理解できる言葉となった。それは、「尊重」「共感」「自由」を語る、人類共通の声である。