「太陽の日差しに照らされて、玉のように輝く海には、モウソウチクと棚の間に帆と人影がおぼろげに見える。」これは中国の有名なドキュメンタリーのワンシーンで、ここで描かれているのが福建省の北東部にある町、霞浦である。

光と影が交錯した撮影スポット

霞浦に行ったことがないかもしれないが、インターネットの上にある数多くの写真から、この美しい町を体験することができる。どこまでも続くビーチは、まるでキャンバスのように美しい。潮が引いた時の虎の皮膚のような質感、海苔や海藻を植える竹竿、魚たちを養殖する囲い堰などが、S字や甲骨文のような形をした鮮やかな曲線を描いている。

遠くから見ると、くねくねと流れる支流、起伏が激しい山並み、その他にも、近くに見える潮干狩りの様子、風に揺れる漁網などが、いつの間にか写真の中に収められた。

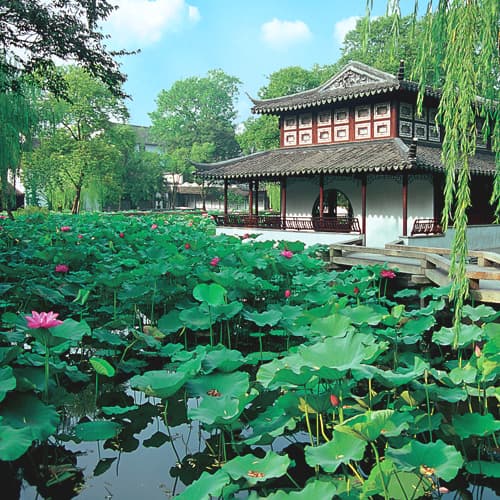

まるで油絵のような美しい海岸風景に加え、霞浦には樹齢の長いガジュマルをテーマとした生態文化基地がある。楊家渓では、樹齢千年を超えるガジュマルの隙間から日の光が降り注ぐ。ここを通り過ぎた農夫は、霞がかかったような繊細なシルエットに仕上げられている。

千年の歳月を経て、空を遮り、日を覆い隠すガジュマル。桃源郷のような白家渓/図虫

花竹の日の出、東壁の日没、北岐の虎の皮膚のようなビーチ、牙城のガジュマルなど、この地には毎年に数百万人の観光客が訪れる。漁民が網を打ったり、農夫が牛を引いたり、おばあさんがてんびん棒を担ったり、家畜が黙々と草を食べたり、チンダル現象による霧が立ちこめた自然シーンなどは自然と「撮影のための道具」となり、光と影の交錯したイメージが観光客を魅了している。

写真のアルバムの中にあるような美しい霞浦は、古くから山水の観賞に最適な場所であった。どこまでも続く草原と湖、島と一体となった大嵛山島、北部にある浙江の雁蕩山、西部にある福建の武夷山、そしてこれらとともに三大名山と称される「海上仙都」の太姥山がある。

大嵛山島、海に囲まれた草原/図虫

豊富な海産物を持つ昆布の里

霞浦を訪れると、「最も美しいビーチ」を見るだけでなく、中国一美味しい昆布や海藻を食べることもできる。面積が700ムー以上のビーチに、1本200キロにも達するモウソウチクがそこかしこに植えられている。絡み合った竹竿から、霞浦が豊富な海産物を持つことは明らかだろう。

太陽が沈むビーチ/図虫

漁業な大変な仕事である。しかし、海は懸命に働く勇敢な霞浦漁民においしい魚介類で報いてくれる。澄んだ海には、ベテランの漁民に聞いても数え切れないほどの種類の魚介類がいる。古くからの諺によると、この地は一年中海産物が豊富で、正月にはシャコ、2月にはハマグリなど、そして旬に合わせてタコ、タカアシガニ、カキ、アオガニ、アワビなどが次々と獲れる。

福建寧徳の霞浦で収穫されたカキ/図虫

この地は釣り好きな方にも人気があり、一人一竿のブラインドボックスを開ける楽しみを感じられる。霞浦は遠来の客を失望させて帰ることはさせない。また、海からの秘密の贈り物として、鱗のはっきりした魚の墨絵を描くことも人気である。大きくて珍しい獲物がとれた記憶は、釣り人はきっと忘れられない。

夜になり、霞浦太康路の屋台街を訪れると、まるで海洋生物の博物館に足を踏み入れたような気分だ。一般的な海産物に加え、地元などではのトビハゼやマテガイ、岩に付着するフジツボも見られる。食材は珍しいし、食べ方もユニークである。茹でたり蒸したりがよく見られる調理方法だが、酒糟で酔わせるという新鮮な料理法も登場した。

海に近いため、一年中海産物が食べられる/図虫

静かで落ち着いた閩東古城

霞浦の誇りは、海岸線だけでなく、その歴史にもある。霞浦は1700年以上の歴史を持ち、閩東で最も古い町である。花竹村の海辺の石造りの家、何百もの浮き網と木造の小屋が東安の漁船をつなぎ合わせ、「海のジプシー」の伝説は、霞浦が外部から邪魔されていないことの何よりの証拠である。

花竹村は日の出を見るのに絶好の場所である/図虫

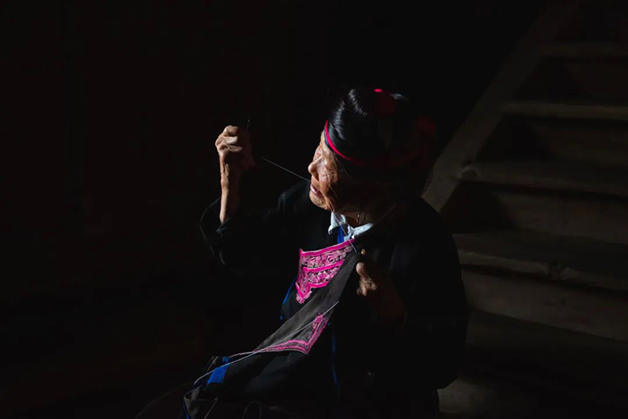

千数百年前、沿海地域を耕作した畲族住民は、俗世から隔絶し、平和に暮らせる美しい霞浦に移動するようになった。霞浦から30キロほど離れたところに、「断崖に住んだり、狩りをしたり、鳥獣を捕えたり」、「木の皮を編んだり、果物を染めたり、五色の服を着たりした」という畲族の伝統的な風習が残っている。

針仕事をする畲族住民/図虫

穏やかで平和な霞浦は、潮州の人々だけでなく、数多くの閩南漁民をも魅了してきた。船と家財だけを携えて、最も海岸に近い三沙に来て、漁で生計を立てるようになった。その結果、閩南ならではのなまりや風情を混じり合った閩東古城が形成されるようになった。

無数の色とりどりの光芒の恩賞と近海の漁村の心地よさが重なり合い、中国で最も美しい一面の干潟が自然と生まれた。予期せずにこの山と海に囲まれた地に入ってこそ、霞浦の鮮やかさと生き生きさが一体どこにあるのか分かるのではないだろうか。

—「九行」より